一、数字消费时代的权益保护升级

新法首次将"数字消费权益"单列章节,针对直播带货、算法推荐、虚拟商品等新型消费模式制定了专门条款。其中最具突破性的是第28条"七日无理由退货"适用范围扩大——除定制类商品外,几乎所有线上消费都适用这一条款,包括会员服务、数字内容等虚拟商品。

三、个人信息保护与消费维权的融合

新消费者权益保护法首次与《个人信息保护法》形成联动机制。第42条明确规定:经营者收集消费者个人信息必须遵循"最小必要原则",且不得将个人信息处理作为提供服务的先决条件。

二、惩罚性赔偿制度的重大突破

新法第56条将惩罚性赔偿上限提高至商品服务价格的十倍,且最低不低于500元。这一调整使小额消费维权变得更有实际意义——过去消费者常因维权成本过高而放弃小额索赔。

五、维权渠道的多元化与便捷化

新法构建了"线上+线下"立体维权网络:

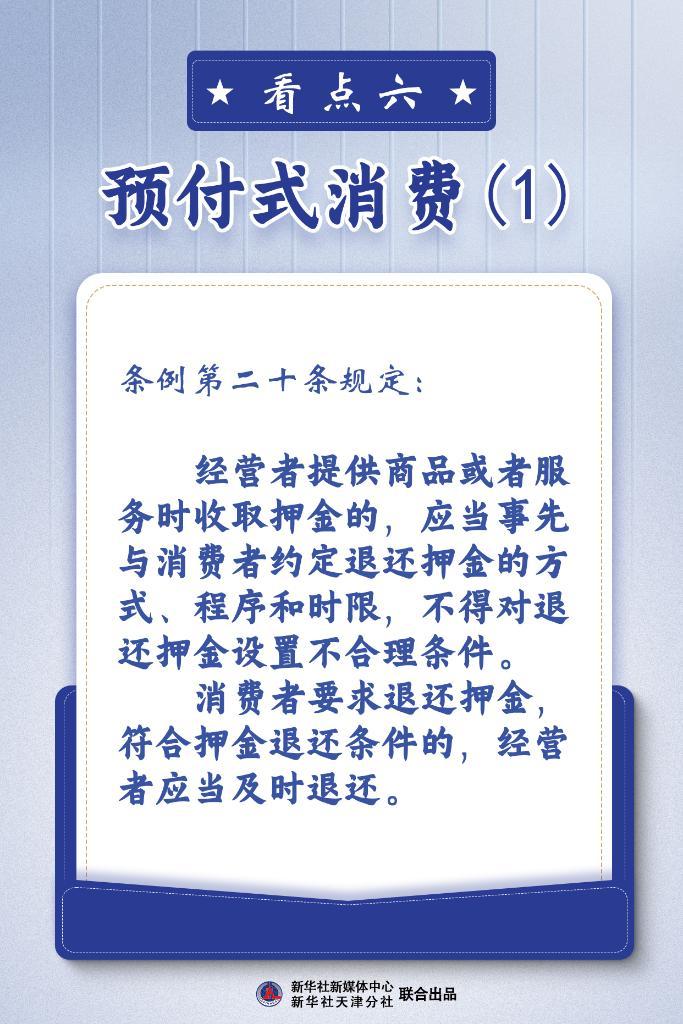

四、预付卡消费的"安全锁"机制

针对健身房、教育培训等领域频发的"卷款跑路"问题,新法创设了预付卡资金监管制度。第63条规定:单张预付卡金额超过2000元或总金额超过5万元的,经营者必须将资金的30%存入指定监管账户。

"新法实际上构建了消费隐私权的概念,这是传统消费者权利谱系的重要扩展。"——中国政法大学李华教授

"这相当于给数字消费装上了后悔药,消费者再也不用为冲动订阅付费内容而懊恼。"——电子商务法律专家张明远教授

典型案例:2025年6月,北京某消费者因外卖食品中吃出异物,依据新法获得餐费十倍的赔偿(原餐费68元,获赔680元),而按照旧法可能仅能获得原价退款。

张伟(知名维权律师): "惩罚性赔偿标准的提高将显著改变消费维权得不偿失的现状,预计会催生一批具有示范意义的典型案例,对不法经营者形成有力震慑。"

李芳(消费者代表): "作为普通消费者,我最直观的感受是维权渠道更畅通了。上周通过手机APP提交的投诉,3天就得到了满意解决,这在以前是不可想象的。"

陈敏(电子商务研究中心主任): "数字经济条款是本次修法的最大亮点,它解决了长期困扰业界的虚拟商品退货、平台责任边界等问题,为数字消费健康发展提供了清晰规则。"

同时建立了"预付卡消费冷静期"——消费者购卡后7日内可无理由退卡。这一制度设计既保障了经营自由,又为消费者提供了风险缓冲期。

同时,新法建立了"消费公益诉讼基金",支持消费者组织代表不特定多数消费者提起诉讼。这意味着即使单个损失不大,但涉及面广的侵权行为(如共享单车押金不退)也能通过集体诉讼得到解决。

新消费者权益保护法的实施,标志着我国消费者保护水平达到新高度。它不仅回应了当下消费领域的痛点问题,更通过制度创新预防未来可能出现的新型侵权行为。随着法律实施的深入,一个更公平、更透明、更安全的消费环境正在形成,最终将惠及每一位消费者和诚信经营的商家。

更值得关注的是第31条"算法透明度条款",要求平台必须披露推荐算法的基本逻辑,禁止"大数据杀熟"。这一规定直指当下最敏感的消费歧视问题,为消费者知情权提供了法律武器。

这一规定解决了长期存在的"不授权就不能用"的APP霸王条款问题。现在消费者可以理直气壮地拒绝非必要权限申请,而经营者不得因此拒绝提供服务。

- 线上:全国12315平台升级为"消费维权大脑",实现智能分案、证据固化、进度追踪一体化

- 线下:在商场、超市等消费场所设立"维权服务站",现场调解简单纠纷

- 创新性引入"消费纠纷中立评估"机制,由第三方专家对争议焦点出具专业意见

资深评论员观点

王立新(中国消费者协会法律顾问): "新法最突出的特点是预防性保护理念的建立,不再只是事后救济,而是通过制度设计预防侵权行为发生。特别是预付卡资金监管和算法透明度要求,体现了立法的前瞻性。"

新消费者权益保护法:全面升级的消费保护新时代

2025年实施的《新消费者权益保护法》标志着我国消费者权益保护进入全新阶段。这部法律不仅回应了数字经济时代的新型消费纠纷,更在多个关键领域实现了制度突破,为14亿消费者筑起更坚实的保护屏障。本文将深入剖析这部法律的亮点与深远影响。

相关问答