Tony Rayns(英国电影评论家):"A comprehensive and insightful overview of Hou Hsiao-hsiens career. The article brilliantly captures how Hou transformed personal memories into cinematic poetry, and local stories into universal human dramas. The analysis of his visual style is particularly astute."

张献民(北京电影学院教授):"这篇文章最可贵之处在于没有将侯孝贤神化,而是客观分析了他的创作局限与突破。关于侯氏电影在地性与普世性的论述很有见地,为理解华语艺术电影的国际传播提供了新视角。"

李焯桃(香港国际电影节艺术总监):"作者不仅梳理了侯孝贤的创作脉络,更深入探讨了其作品中的文化政治意涵。对《悲情城市》和《刺客聂隐娘》的解读尤为精彩,点出了侯导如何将个人记忆转化为集体历史反思的艺术手法。"

一、从乡土写实到历史沉思的创作轨迹

侯孝贤1947年出生于广东梅县,四岁时随家人迁往台湾。这段迁徙经历成为他日后创作的重要底色,使他的作品始终贯穿着对身份认同与文化根源的思考。1980年,他以《就是溜溜的她》初执导筒,但真正标志其风格成熟的是1983年的《风柜来的人》。这部作品奠定了侯孝贤"远观式"的叙事基调,通过非职业演员和自然光线的运用,呈现出台湾青少年生活的真实质感。

三、文化记忆与身份认同的影像考古

侯孝贤的作品始终围绕着**"记忆与遗忘"**这一核心主题展开。无论是《童年往事》中的个人回忆,还是《悲情城市》中的集体历史,他都以影像为媒介,进行着文化记忆的抢救工作。他的镜头常常对准那些被主流历史叙事忽略的边缘人物——小混混、妓女、普通家庭主妇,通过这些"小人物"的日常生活,折射出大时代的变迁。

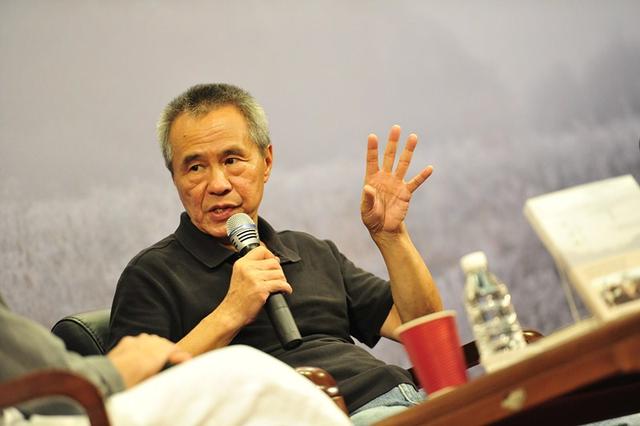

二、长镜头美学与东方叙事的革新者

侯孝贤的电影语言彻底颠覆了传统戏剧化叙事的模式。他摒弃了好莱坞式的紧凑剪辑和因果叙事,代之以**"凝视美学"**——让镜头静静地观察人物的日常活动,通过时间的累积产生情感的共鸣。在《恋恋风尘》(1986)中,一个简单的吃饭场景可能持续数分钟,观众却能从中感受到角色之间微妙的情感流动。

四、国际影坛的华人代表与后继影响

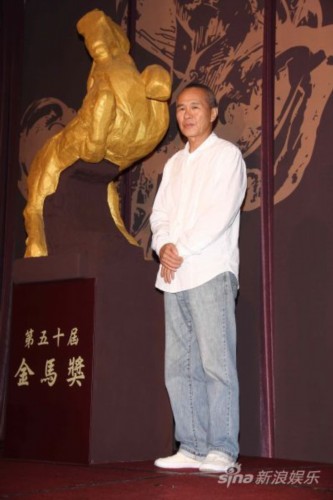

侯孝贤的电影在国际影坛获得了广泛认可,他与杨德昌、王家卫等人共同改写了世界对华语电影的认知。法国《电影手册》曾将侯孝贤评为"世界上最伟大的导演之一",他的作品被纳入许多国际电影学院的教材。2007年,侯孝贤担任戛纳电影节评审团主席,成为首位获此殊荣的华人导演。

资深影评人点评:

-

焦雄屏(台湾电影学者):"侯孝贤的电影是时光的雕刻师,他用最朴素的镜头记录最深刻的人生。这篇文章精准捕捉了侯导作品中那种看似平淡,实则惊心动魄的特质,特别是对长镜头美学的分析,揭示了东方叙事与现代电影语言的完美融合。"

**1985年的《童年往事》**堪称侯孝贤创作生涯的转折点。这部半自传体电影以舒缓的节奏和细腻的观察,讲述了一个外省家庭在台湾的生存状态。影片中那个不断擦拭祖母遗体的长镜头,不仅展现了侯孝贤对死亡的诗意表达,更暗喻了整个时代的集体记忆。影评人焦雄屏曾评价:"侯孝贤的电影不是用来看的,而是用来感受的,他的镜头总能捕捉到生活最本真的颤动。"

侯孝贤对传统文化的态度既非怀旧的赞美,也非激进的批判,而是一种辩证的审视。《刺客聂隐娘》改编自唐代传奇,却完全颠覆了传统武侠片的叙事模式。影片中几乎没有激烈的打斗场面,取而代之的是对人物内心世界的深度挖掘。侯孝贤用他标志性的长镜头和自然光效,将武侠片提升到了艺术电影的高度,同时也引发了对中国传统美学现代转化的思考。

侯孝贤对后来导演的影响深远而广泛。中国大陆的贾樟柯、台湾的蔡明亮、香港的许鞍华等导演都在不同程度上受到他的启发。贾樟柯曾表示:"侯孝贤教会了我如何用电影表达对家乡的感情。"而在国际影坛,伊朗导演阿巴斯·基亚罗斯塔米、匈牙利导演贝拉·塔尔等都公开表达过对侯孝贤的欣赏。

侯孝贤对声音的处理同样独具匠心。他很少使用配乐来引导情绪,而是让环境音——风声、虫鸣、市井嘈杂——成为叙事的一部分。在《南国再见,南国》(1996)中,摩托车引擎的轰鸣与台语对话交织,构成了一幅生动的台湾底层社会图景。这种写实主义手法使他的电影具有强烈的在地性,却又因对人类普遍处境的关注而获得跨文化共鸣。

在全球化语境下,侯孝贤的电影成为思考华人文化身份的重要文本。《咖啡时光》(2003)是侯孝贤应日本松竹公司之邀拍摄的纪念小津安二郎百年诞辰作品,影片通过一位在东京研究台湾音乐的日本女子的视角,探讨了文化跨界与认同的复杂性。而《红气球之旅》(2007)则将法国巴黎与华人移民的故事并置,展现了侯孝贤对离散(diaspora)经验的持续关注。

尽管年过七旬,侯孝贤依然保持着旺盛的创作力。他近年筹备的《寻找河神》和《舒兰河上》等新作,显示出他对环境议题和现代人生存状态的持续关注。作为华语电影最重要的作者导演之一,侯孝贤用他独特的影像语言,不仅记录了台湾社会的变迁,也为世界电影贡献了东方的美学智慧。

这种风格的形成深受日本导演小津安二郎和法国新浪潮的影响,但侯孝贤赋予了它独特的东方韵味。他的镜头常常保持中远距离,避免特写带来的情感操控,让观众成为冷静的观察者而非情绪化的参与者。在《刺客聂隐娘》(2015)中,这种风格达到了极致——几乎没有对白的场景,仅凭画面和声音就构建出一个充满张力的武侠世界。

进入90年代,侯孝贤的视野从个人记忆扩展至历史长河。《悲情城市》(1989)以二二八事件为背景,通过一个家族的命运折射出台湾社会的集体创伤。该片获得威尼斯电影节金狮奖,标志着华语电影在世界影坛的崛起。随后的《戏梦人生》(1993)、《好男好女》(1995)和《海上花》(1998)构成了侯孝贤的"历史三部曲",他以近乎人类学的方式,重新审视了台湾从日据时期到现代的社会变迁。

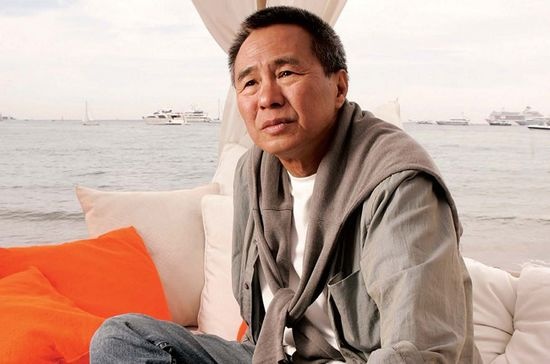

侯孝贤:用镜头编织时光的诗意叙事者

在中国电影史上,侯孝贤以其独特的电影语言和深沉的文化思考,构筑了一个充满诗意与历史感的影像世界。这位台湾新电影运动的代表人物,用他标志性的长镜头和写实风格,不仅改写了华语电影的叙事方式,更将东方美学推向了国际舞台。本文将从侯孝贤的创作历程、艺术特色、文化内涵及国际影响四个维度,深入剖析这位电影大师的非凡成就。

相关问答

- 侯孝贤10部经典电影

- 答:侯孝贤10部经典电影分别是《悲情城市》《童年往事》《恋恋风尘》《刺客聂隐娘》《最好的时光》《海上花》《戏梦人生》《风柜来的人》《千禧曼波》《冬冬的假期》。《悲情城市》于1989年上映,获威尼斯金狮奖,通过基隆林氏家族四兄弟命运,展现台湾时代变迁中的苦难与挣扎。《童年往事》是1985年的作品,自传色彩浓厚,

- 介绍介绍侯孝贤同志?

- 答:如果说侯孝贤试图通过镜头说服看众的感动,或者说,不是侯孝贤打动了看众的心,真正打动我们的正是我们自己。1987年的《尼罗河的女儿》让侯孝贤遭到了前所未有的批评:镜头长度比《在那河畔青草青》长了许多,而且不用分镜,改用数个静止长镜头,这让很多曾经欣赏长镜头风格的人对这庸长得让人一头雾水的“侯式”镜头表...

- 侯孝贤背后的文学世家

- 答:侯孝贤背后的文学世家 侯孝贤,这位在电影界举足轻重的导演,其背后站着的不仅是他个人的才华与努力,还有一个深厚的文学世家——这个世家以朱西宁为起点,经由朱天文、朱天心等姐妹的发扬,再到谢海盟这一代,形成了跨越数代的文学传承。一、朱西宁:文坛的奠基者 朱西宁,这位文坛的超级帅哥,不仅是侯...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。