一、现象溯源:从偶然发现到系统化生产

"恶搞路人背景视频"的雏形可以追溯到早期的街头采访和隐藏摄像机节目。随着智能手机摄像功能的普及和剪辑软件的平民化,这类内容逐渐从专业媒体下沉到普通创作者手中。2023年数据显示,某平台"路人搞笑"标签下的视频累计播放量已突破500亿次,相关话题讨论度持续攀升。

三、商业化路径:从流量变现到IP运营

顶级的路人视频创作者已经形成了成熟的商业模式。最基础的是平台流量分成,某百万粉博主透露,单条爆款视频的播放收益可达5位数。更深度的变现则来自广告植入,由于这类内容接地气的特性,本地生活类广告尤其匹配。

二、创作方法论:如何打造爆款路人视频

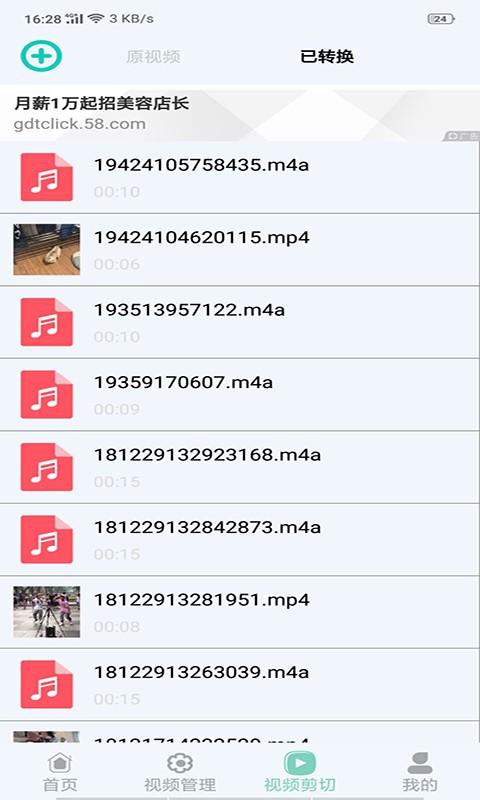

专业的内容创作者已经将路人视频制作流程系统化。首先是"狩猎"阶段,需要在人流量大的公共场所耐心守候,商场出入口、地铁换乘通道、网红打卡点都是黄金位置。资深猎手王先生透露:"最佳拍摄时间是傍晚5-7点,这时候人们下班疲惫,容易流露真实状态。"

四、伦理边界与行业未来

随着行业规模扩大,伦理争议也随之而来。法律专家提醒,未经明确同意的拍摄可能涉及肖像权问题。行业内部正在形成自律公约,提倡"善意娱乐"原则——即确保内容不会对路人造成实质伤害或困扰。

资深点评人观点

@内容创业观察员V: "这篇文章精准捕捉了一个隐秘却庞大的内容细分市场。作者不仅展现了现象级案例,更揭示了工业化生产背后的方法论,为从业者提供了实用指南。"

@传媒法律顾问H: "法律风险环节的提醒非常必要。建议补充具体案例说明如何在不侵权的前提下进行创作,这对内容创业者来说是刚需知识。"

@数字伦理研究员L: "难得的是在探讨商业价值的同时不忘伦理反思。文中提出的'善意娱乐'原则应该成为行业基准,平衡创意表达与个人权利的冲突。"

@短视频产业分析师Z: "商业化部分的分析极具前瞻性。路人视频IP化的案例证明,互联网内容产业正在从'造星'向'造梗'转变,这是注意力经济的新形态。"

@社会心理学教授W: "从社会心理角度解读这类内容的流行机制很有见地。现代人在高强度社会角色扮演后,确实需要通过观看他人'失态'获得心理代偿。"

值得注意的是,随着平台审核趋严,合规边界变得尤为重要。成功的创作者会在剪辑时确保不暴露路人正脸,或通过马赛克、贴纸等方式处理敏感信息,同时避免可能引发不适的恶搞内容。

其次是技术处理环节。单纯的记录很难引发病毒传播,需要运用"三段式剪辑法":第一镜建立正常场景,第二镜捕捉反常瞬间,第三镜通过特效放大喜剧效果。音效师李女士强调:"一个恰到好处的'乌鸦叫声'或'玻璃碎裂声'能让视频笑果提升300%。"

技术发展正在改变游戏规则。AI换脸技术让创作者可以在不暴露真实路人身份的情况下制作内容,而区块链技术则为原创内容确权提供了新方案。分析师预测,未来两年内,合规化、IP化、技术赋能将成为行业三大发展趋势。

更具前瞻性的创作者开始打造专属IP。将特定路人形象二次创作,开发表情包、周边商品甚至短剧系列。"地铁表情帝"的运营团队就成功将其形象授权给茶饮品牌,年授权费达七位数。MCN机构负责人张总指出:"一个有记忆点的路人形象,商业价值可能超过十个普通网红。"

这类视频的核心吸引力在于其"真实性"与"意外性"的完美结合。与刻意编排的喜剧不同,路人自然流露的反应往往更具感染力。成功的案例通常包含以下要素:路人夸张但不失真的表情、与环境形成反差的肢体动作、恰到好处的背景音乐和特效处理。例如去年爆火的"地铁打瞌睡大叔"系列,就因主角浑然天成的睡姿与精心添加的"梦境特效"形成强烈反差,单条视频点赞量超过800万。

《揭秘"恶搞路人背景视频"背后的流量密码:从猎奇到商业化的蜕变之路》

在短视频平台疯狂生长的今天,一种特殊的内容形式——"恶搞路人背景视频"悄然走红。这类视频往往捕捉街头路人不经意间的滑稽动作或表情,通过剪辑、特效处理后成为爆款内容。本文将深入剖析这一现象背后的创作逻辑、传播机制和商业价值,带您了解这个充满争议却又极具市场潜力的内容领域。

相关问答